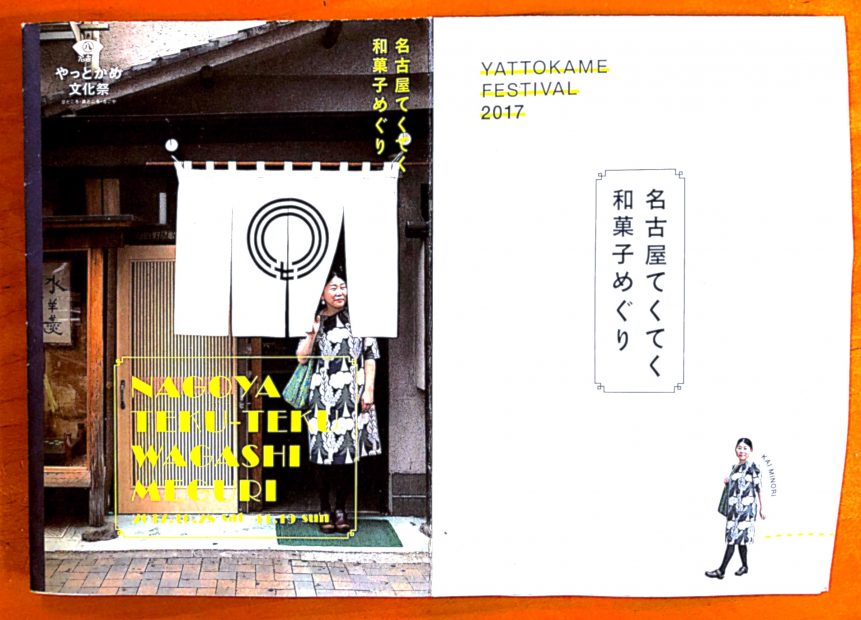

10月28日から11月19日にかけて開催されているやっとかめ文化祭。伝統文化との出会いを作り出す同イベントでは、和菓子をメインにした「名古屋てくてく和菓子めぐり」という企画が開催。

企画に参加している和菓子屋さんには、江戸時代から続く老舗から、町にひっそりと佇む地域に根付いたお店までさまざま。私たちもいくつかのお店に足を運んできたので、店舗で食べられる和菓子とあわせて魅力をご紹介します。

目次

名古屋てくてく和菓子めぐりとは?

文筆家の甲斐みのりさんが書く和菓子めぐりガイドが各店舗に設置

名古屋市内にある21の和菓子店、伝統文化を感じながら和菓子を堪能

「名古屋てくてく和菓子めぐり」とはやっとかめ文化祭が主催する企画のひとつ。伝統文化との出会いを作り出す同祭が、名古屋にある「和菓子」の魅力を伝える企画です。

参加している店舗は名古屋市内にある21店舗の和菓子屋さん。江戸時代から続く老舗から、まちに佇む小さな宝物のようなお店までさまざま。

そのお店ごとに受け継がれる歴史や、かつて時代背景など、当時の店主はどのようなお客様の声に応えようとしてきたのだろう?といった想いが巡ります。目には見えない伝統や文化も感じながら、和菓子を堪能するのは上品な町歩きですね。

今回は21店舗ある中から老舗の4店舗へ実際に足を運んできました。お土産にぴったりの可愛い和菓子のお店や、とびきり優雅な喫茶スペースのあるお店などご紹介します!

名古屋の老舗ながら京都の流れも汲む「万年堂」

干菓子と生菓子、どちらもこだわり抜かれて洗練された品ばかり

はじめにご紹介するのは新栄町駅にある「万年堂」。新栄町駅の1番出口を出ると、道路の向かい側にすぐ見つけることができます。

万年堂は1949年(昭和24年)に名古屋で創業された老舗和菓子店。親戚筋に京都の和菓子店である「亀末廣」(文化元年創業)をもち、その当主から「万年堂」という屋号も贈られたのだとか。

お店に入ると、万年堂がやっとかめ文化祭にエントリーしている商品である「おちょぼ」とお茶をいただきました。

お店に入ると、万年堂がやっとかめ文化祭にエントリーしている商品である「おちょぼ」とお茶をいただきました。

「おちょぼ」。口に含むと上品な甘さが広がります。

「おちょぼ」は砂糖を固めて作る干菓子の一種。和三盆糖と呼ばれる砂糖を主原料として作られています。

和三盆糖は、砂糖の中では最も高級品。製糖に使われるサトウキビは、竹糖という品種で通常のサトウキビの半分程の大きさしかないのだとか。和三盆糖の名産地は四国なので、万年堂では徳島の製糖所と専属で契約して仕入れているそうです。

やっとかめ文化祭にエントリーしている商品は干菓子でしたが、店頭には生菓子もありました。和菓子は見た目も色とりどり。細部にも手が込んでいて、つい目を奪われてしまいます。

中でも一番気になった「唐錦」をいただくことに。

こちらの「唐錦」はきんとんに分類される和菓子です。栗きんとんなどで馴染みのあるきんとん。緑黄赤の3色を使って山の紅葉をイメージしたとのことで、秋を感じられる一品になっています。

きんとんだけにしっかりとした甘みがあります。口の中もしっとりとした滑らかさが残るのは生菓子だからでしょうか。これはコーヒーでも紅茶でもなく、間違いなくお茶が合うお菓子です。

名古屋ういろの元祖「餅文總本店」

年間通して50を超える季節のアレンジが効いたういろ

次のお店は道徳駅にある「餅文總本店」。道徳駅は金山駅から名鉄・空港線で7分。

餅文総本店は名古屋ういろの元祖。1659年の創業以来、初代の製法を守り続けている老舗で、道徳駅にある店舗がその本店です。

伝統のういろに季節の味を足してアレンジすることで、年間通して50ほどの種類を展開しているそう。

今年の秋限定ういろは「鬼まんういろ(119円)」。鬼まんじゅうは隠れた名古屋名物、角切りにしたさつまいもを生地に入れて蒸した和菓子です。黒糖を使ったものと、使っていないものの2種類が用意されてており、どちらも試食ができます。

名古屋ういろの元祖である餅文總本店が、やっとかめ文化祭にエントリーしている商品は「一口栗ういろ」。

ピンク色の紙に包まれたこしあん風味の上がりういろと、緑色の紙に包まれた抹茶ういろの2種類がセット。どちらにもたっぷりの栗のあんが詰められています。

口に入れてもふるふると震えるみずみずしいういろ。ひやっとした食感の中で出会う栗のあんは、いっそう甘く感じられます。

お茶会の上生菓子で名高い「むらさきや」

お茶会に使われる上生菓子を伏見の隠れ喫茶で嗜める

次のお店は伏見にある「むらさきや」。伏見駅の1番出口から出れば歩いて3分とかからない場所にあります。こちらも昭和3年(1928年)創業の老舗和菓子店。愛知県のお茶会用に使われる上生菓子として並々ならぬ人気を誇るのだとか。

質素ながら上品さの漂う店内。中央の陳列ケースには和菓子とようかんの入る木箱が並んでいます。知る人ぞ知る店といった気品があるお店です。陳列ケースの正面に並ぶ商品は全てようかん。夏場は水ようかんが並べられ、その人気は名古屋の水ようかんといえば「むらさきや」と言われるほど。

いまは秋なので栗ようかんが販売されています。こちらも人気が高く、午前中に売り切れてしまうこともあるそうです。

側面には生菓子が陳列されています。秋の生菓子は菊、栗粉、走り餅、織部薯蕷(おりべじょうよ)の4つ。同店がやっとかめ文化祭にエントリーしているのも、こちらの「菊」と名付けられた生菓子です。

店内の奥に進むと、伏見のオフィス街にいることを忘れてしまいそうな喫茶スペースがありました。

「菊」と抹茶のセット(生菓子代+400円)

こちらで先ほどの「菊」をいただきます。こちらは十勝産のこしあんを、なめらかでふわふわした食感の羽二重という生地で包んだ和菓子。

餡のしっとりとした甘みを、外側でなめらかにしっかりと支える生地のバランスが絶妙です。

「菊」と一緒にいただいた抹茶も苦すぎずない上品な味。お茶会用の上生菓子のお店として重用されるのも納得です。

和風喫茶と落雁で愛される「大黒屋本店」

錦の街中でほっと一息、ゆっくり味わう確かな歴史

和菓子めぐりの結びに辿りついたお店は「大黒屋本店」。こちらのお店も1854年(安政元年)創業という老舗です。落雁(らくがん)の専門店として創業し、上製落雁菓子の元祖とも呼ばれるお店。

落雁を作る店は他にもありますが、大黒屋本店ほど食感のやわらかい落雁を作れるお店は多くありません。長い歴史と共に培われた、型へ詰める技術と、型から抜き出す技術が老舗の落雁を支えています。

レジ横の陳列ケースには、慶事にぴったりな小さい落雁詰め合わせから、引き出物でまたに見かけるような鯛を形取った大きな落雁など、さまざまな落雁がありました。

同店では喫茶スペースも併設され、くずきりやぜんざい、夏場はかき氷も味わえます。

喫茶スペースのない和菓子店も多い中、大黒屋本店は店内の半分が喫茶スペース。騒がしい錦の街中で、ほっと息を付ける和風喫茶です。

同店がやっとかめ文化祭にエントリーしている商品は「くずきりセット」。吉野の本葛で作る「くずきり」が年間を通して提供しているそう。。注文が入ってから作り始めるという姿勢からも、和菓子作りに対するこだわりが伝わってきます。

透き通ったくずきりとすっきりと甘い黒蜜の組み合わせは上品な味わい。くずきりには結構なボリュームがあるので、最初は黒蜜に付けず、くずきりの風味を確かめながら食べるというのも風情がありますね。

セットのドリンクは抹茶、珈琲、紅茶から選ぶことができます。抹茶や珈琲の程よい苦味は黒蜜の甘みと相性が良くオススメです。

今回ご紹介したのは4店舗ですが「名古屋てくてく和菓子巡り」に参加している店舗は21店舗。まだまだ伝えきれていない美味しい和菓子がたくさんあります。

洋菓子をコーヒーや紅茶とあわせて楽しむのは定番ですが、たまには日本人らしく和菓子と抹茶を楽しむのもおつですね。ゆっくりとお茶と和菓子を楽しみたい方は喫茶コーナーのある店舗を狙って訪れてみてはいかがでしょうか。

やっとかめ文化祭2017

開催期間:10月28日~11月19日

参加店舗:青柳総本家 KITTE名古屋店/一朶/尾張名古屋 亀屋芳広本店/有限会社川口屋/御菓子司 桔梗園/御菓子司 菊屋/御菓子司 菊屋茂富/尾張菓子 きた川/きよめ餅総本家/雀おどり總本店/大黒屋本店/つくは祢屋/納屋橋饅頭万松庵 大須万松寺通店/坂角総本舗/御菓子司 不老園正光/覚王山 不老園/万年堂/むらさきや/もち観/餅文總本店 本店/両口屋是清 栄店 (全21店)

提供:やっとかめ文化祭実行委員会